Rilke und die Anthroposophie

|

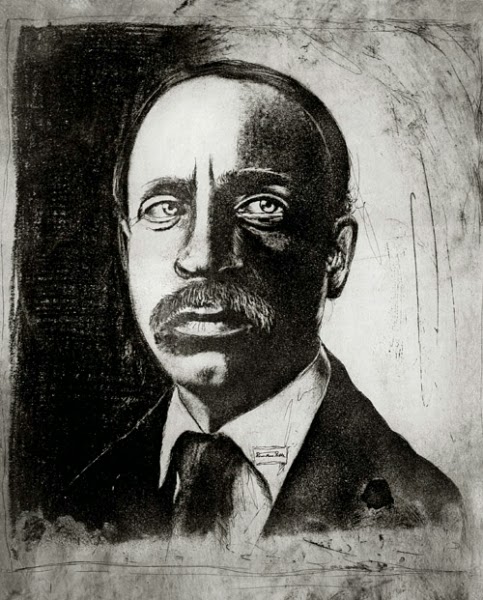

| Radierung von Bernd Lehmann |

"Wir werden an dieser Stelle kurz Rilkes Verhältnis zum ›institutionalisierten Okkultismus‹ berühren. 1924 schrieb Rilke an die Spiritistin Nora Purtscher-Wydenbruck, dass es wichtig sei, »keine Beziehungen zu metaphysischen Gesellschaften« einzugehen. Dies ist bemerkenswert, auch wenn man Rilkes extremen Individualismus in Betracht zieht; ging Rilke doch zeitlebens allen Gruppierungen und Verbänden aus dem Weg. Hierdurch unterscheidet sich Rilke von zeitgenössischen Künstlern wie Kandinsky, Mondrian und Arnold Schönberg, die sich explizit auf die anglo- indische Theosophie Blavatskys beriefen." (..)

"Exemplarisch zeigen sich Rilkes Vorbehalte in seinem ambivalenten und kritischen Verhältnis zu Rudolf Steiner. Wenn man von seinem kurzen Kontakt mit dem vor- theosophischen Steiner absieht, kam Rilke insbesondere durch den schweizerischen Schriftsteller Albert Steffen und Hans Reinhart, den Bruder Max Reinharts, mit der Anthroposophie in Berührung. Beide scheinen missionarische Tendenzen gehabt zu haben, und in beiden Fällen reagierte Rilke reserviert oder ablehnend. 1918 wohnte Rilke einem Vortrag von Rudolf Steiner über »das Sinnlich-Übersinnliche in seiner Verwirklichung durch die Kunst« bei. Einem Bericht Albert Steffens zufolge wurde der Inhalt am drauf folgenden Tag von den Tischgenossen Rilkes diskutiert. Albert Steffen gesellte sich ihnen zu. Rilke ging nicht auf den Inhalt des Steinerschen Vortrages ein, sondern legte seine eigene Erkenntnistheorie des Übersinnlichen dar, wie wir sie aus seinem Aufsatz Urgeräusch kennen. Albert Steffen lehnte auf anthroposophischer Grundlage Rilkes synästhetische Spekulationen ab, indem er die Bedeutung der Erkenntnisfunktion für »ein Wiederbeleben« erstorbener parapsychischer Fähigkeiten hervorhob, worauf Rilke »mit innerer Abwehr« reagierte. (..) Obwohl Rilke in mancher Hinsicht dem Okkultismus Gustav Meyrinks und Rudolf Steiners nicht fremd war, erkennen wir, dass er einerseits ästhetische Einwände gegen eine unzulängliche sprachliche Verwirklichung des Übersinnlichen hatte und sich andererseits gegen eine rationalistische Zerkleinerung des Numinosen wehrte."

Aus: Gísli Magnússon, Dichtung als Erfahrungsmetaphysik. Esoterische und okkultische Modernität bei R.M. Rilke (2009)

Zu den Radierungen Bernd Lehmanns und Rilke